Наука и жизнь

Ледовое побоище: было или не было?

К 770-летию одного из известнейших сражений в российской истории

В 1242 году, 5 апреля по юлианскому календарю, войска новгородского князя Александра Ярославича наголову разбили немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера. Это событие легло в основу многих книг, картин, фильмов. Оно прочно вошло в историческую память русского народа и почитается на всем протяжении нашей истории — и в эпоху Российской империи, и в советское время, и в наши дни. Практически каждый русский человек знает эту знаменитую битву. Кто-то по школьному учебнику, кто-то по фильму Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", кто-то по исторической эпопее "Ратоборцы" советского писателя Алексея Югова. Все знают Александра Невского как великого полководца и защитника земли Русской. Не так давно в телепроекте "Имя Россия" этот древнерусский князь получил наибольшее количество голосов, опередив Петра Столыпина и Иосифа Сталина. Однако не все знают, что эта битва оставила в нашей истории много загадок, неразгаданных до сих пор. Среди историков по-прежнему существует множество разных мнений, которые являются основой для многочисленных дискуссий на эту тему.

"Сеча была злая"

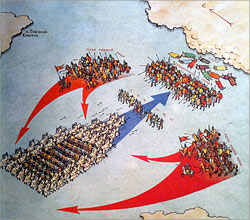

Согласно традиционной точке зрения, через некоторое время после битвы на Неве в 1240 году Новгород остался без князя. Александр Ярославич, поссорившись с новгородцами, уехал в Переяславль-Залесский. Тогда немецкие рыцари предприняли наступление на Русь — взяли Изборск, захватили Псков, вместе с чудью напали на Вотскую землю и завоевали ее. Собираясь надолго обосноваться в Новгородской земле, построили крепость Копорье, взяли город Тесов и стали грабить новгородских купцов в 30 верстах от Новгорода. Новгородцы срочно отправили посольство к Ярославу Всеволодовичу (отцу Александра) с просьбой о помощи. Приехавший в Новгород в 1241 году Александр, молодой и удачливый князь (ему было 21-22 года), мастер внезапного маневра, немедленно двинулся на неприятеля к Копорью и с ходу взял крепость. В начале 1242 года им был освобожден Псков. Вдохновленный успехом, Александр Ярославич двинул свои полки в земли самого Ливонского ордена и начал разорять поселения эстов, плативших крестоносцам дань. Рыцари, вышедшие из Риги, уничтожили передовой отряд Домаша Твердиславича и заставили Александра отвести свои основные силы к границе Ливонского ордена, проходившей как раз по Чудскому озеру. Обе стороны стали готовиться к решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского озера у Вороньего камня на восходе солнца. Немецкие рыцари выстроились клином, который летопись называет свиньей. В начале битвы клин пробил русский центр, но в это время ударила по флангам конница Александра, и рыцари оказались в окружении. По словам новгородского летописца, сеча была злая, так что льда на озере стало не видно, ибо все покрылось кровью. Русские воины гнали немцев по льду до берега семь верст (около семи с половиной километров), уничтожив более 500 рыцарей, а эстов — бесчисленное множество. В плен было взято более 50 рыцарей.

В поисках места сражения

В середине 50-х годов XX века немецкий публицист граф Пауль фон Рорбах, мечтавший еще в годы Первой мировой войны расчленить Россию, заявил, что никакого Ледового побоища не было, ссылаясь на то, что русские историки сами путаются, по-разному указывая место битвы, а без этого ход сражения осмыслить невозможно. Действительно, на этот вопрос наши историки пытались ответить начиная с середины XIX века. Одни из них полагали, что оно было на западном берегу Чудского озера, другие — на западном берегу Псковского, а третьи указывали на Теплое озеро, которое соединяет первое и второе. Чтобы раз и навсегда снять проблему достоверности битвы и установить подлинное место сражения, в 1958 году была создана экспедиция Академии наук СССР, которую возглавил военный историк генерал-майор Г. Н. Караев. Она работала с 1958 по 1966 год. Были проведены широкомасштабные комплексные исследования, намного расширившие наши знания о тех местах в XIII веке. Проведя разведку предполагаемого места битвы, участники экспедиции занялись исследованиями в различных направлениях. Гидрологи доказали, что семь веков назад уровень озера был ниже на три с лишним метра. Топонимические исследования подтвердили, что в псковских говорах камнем называют высокий холм, взгорок (до этого Вороний камень обычно понимали как валун больших размеров). Отдельный отряд исследовал речную сеть региона, установив, что Александр Невский выбрал место битвы в устье реки Желчи, поскольку именно по ней немцы могли пробиться к Новгороду. Однако найти захоронения воинов, погибших в Ледовом побоище, и следы битвы не удалось. И хотя версия, основанная на результатах экспедиции, ныне считается официальной, проблема на самом деле осталась нерешенной.

Где же произошло Ледовое побоище? Может быть, выяснить это помогут древние документы? О битве нам известно по двум основным источникам — Новгородской первой летописи и немецкой "Рифмованной хронике". Общий ход событий в них совпадает, но в деталях они существенно расходятся. О месте битвы русская летопись сообщает вполне конкретные сведения — сражение произошло на льду Чудского озера на Узмене у Вороньего камня. Проблема в том, что нам точно не известно, что именно летописец подразумевал под Узменем и где именно находился Вороний камень. Под Узменем исследователи понимали то небольшую речушку у восточного берега Чудского озера, то селение Исмени недалеко от устья реки Эмбаха на западном берегу озера. Трактовали его и как узкое место, пролив или залив, то есть самое узкое место Теплого озера, и как все Теплое озеро, соединяющее Чудское озеро с Псковским. Под Вороньим камнем одни историки понимали скалу в устье реки Эмбаха (ныне р. Эмайыги) на западном берегу, другие — Вороний остров ближе к восточному берегу. "Рифмованная хроника" еще больше запутывает вопрос. Не указывая точно на место битвы, немецкий источник сообщает: "Знамена братьев проникли в ряды стрелявших, было слышно, как звенят мечи, рубились шлемы, как с обеих сторон падали на траву павшие". Падали на траву! Не значит ли это, что битва проходила на суше?

Спорным до сих пор является вопрос о потерях и численности войск с обеих сторон. Новгородская летопись о русских погибших говорит туманно — "много храбрых воинов пало". Немецкие потери она указывает конкретно: рыцарей было убито 500, а чуди — бесчисленное множество, в плен попало 50 знатных рыцарей. В немецкой хронике цифры совсем другие — погибло 20 рыцарей и 6 взято в плен. Есть интересная версия, которая утверждает, что правы, как ни странно, оба источника. Предполагается, что русский летописец, не вникая в детали, причислил к рыцарям и тех немецких воинов (оруженосцев, слуг, кнехтов и т. п.), которые на самом деле рыцарями не были. На льду Чудского озера действительно пало около 400 немецких воинов, но братьями-рыцарями были только 20 из них, 90 немцев (из них 6 настоящих рыцарей) попали в плен. Точную численность войск перед сражением источники не сообщают. Согласно данным немецкой хроники, для похода на Русь собралось "много отважных героев, смелых и отменных" во главе с магистром. В походе участвовали датские вассалы ордена "со значительным отрядом" и ополчение из Дерпта, в состав которого входило много эстов. Рифмованная хроника сообщает, что в момент окружения рыцарей "русские имели такую рать, что каждого немца атаковало, пожалуй, шестьдесят человек". Скорее всего, число шестьдесят значительно превосходит подлинное соотношение сторон, но численный перевес русских над немцами, возможно, действительно был. Численность войск ордена в битве на Чудском озере оценивается обычно в 10-12 тысяч человек. Общая численность русского войска — в 15-17 тысяч.

Чудеса на Чудском

И еще один интересный момент. Оказывается, битву на льду Чудского озера сопровождали всевозможные чудеса, на что, как правило, исследователи не обращают внимания. Например, во многих русских летописях содержатся сообщения, что очевидцы сражения видели "полк божий на воздухе", который оказал помощь Александру в решающий момент. Это можно было бы принять за фантазию летописца, однако участники экспедиции на Чудское озеро отмечают, что нечто необычное здесь случается и в наши дни. По словам Владимира Потресова, одного из участников экспедиции 1958 года, как раз над предполагаемым местом легендарного сражения многие видели странный светящийся шар красного цвета довольно крупных размеров. На следующий день неподалеку от устья Желчи был обнаружен четкий круг выгоревшей травы диаметром около двадцати метров. Место впадения реки в Чудское озеро до сих пор довольно глухое, и люди, оказавшиеся там в ночное время, рассказывают, что слышат "параллельные шаги", словно кто-то движется рядом, замечают и некоторые другие аномалии.

Ледовое побоище, безусловно, имеет большое историческое значение. Это был первый случай в истории военного искусства, когда тяжелая рыцарская конница потерпела поражение от войска, состоявшего в основном из пехоты. Победа над орденом на льду Чудского озера спасла русский народ от порабощения и онемечивания в XIII веке. На несколько веков было остановлено дальнейшее наступление немцев на Восток, которое было магистральной линией немецкой политики с 1201 по 1241 год.